ブログをご覧いただきありがとうございます。

先日、株式会社ワークライフバランスさまによる「持続可能なハードワーク」の講演を拝聴しました。

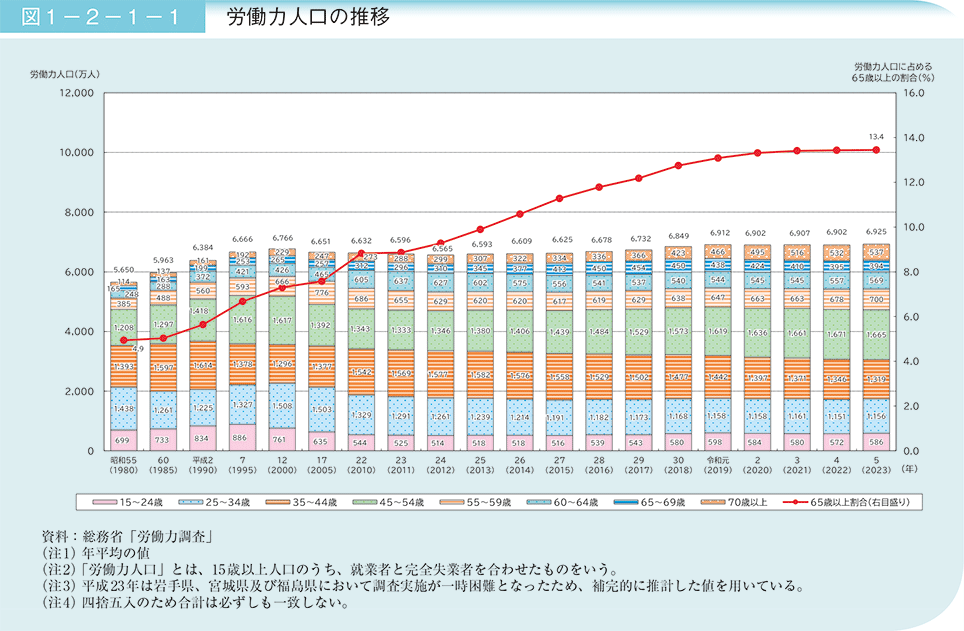

労働人口の話は、特に経営者の方にも重要なのではないかと感じています。

労働時間の上限撤廃が囁かれる今の状態とは。どういった働き方が必要となってくるのか。

特に、労働力人口(働いている人の数)に注目です。→ 2.持続可能な職場構造の構築

2019年の働き方改革関連法施行により、これまで労働市場に残れなかった育児中、介護中などの層が加わり、日本の労働力人口は過去最多となっています 。

本記事では、人口減少が続く日本の中で「持続可能なハードワーク」とはどういった働き方なのかを講演を通じて、みなさんと共有できればと思っています。

内容は以下のようになっています。

1. オープニングトーク

株式会社ワーク・ライフバランス コンサルタント 大畑愼護氏

2.“がむしゃら”から“戦略的情熱”へシフトする。

「持続可能なハードワーク」とは?

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室淑恵氏

3.パネルディスカッション

TAZ Inc. 代表取締役社長 ジーンクエスト 取締役ファウンダー 高橋 祥子氏

株式会社Cradle 執行役員CRO 留目 広志 氏

4.質疑応答・エンディングトーク

ここからは、株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室淑恵氏の講演です。

ハードワーク概念の構造的な転換

・旧時代(人口ボーナス期)

①若者が豊富で高齢者が少ない時代は、長時間労働が勝利に直結

②経済成長は主に人口比率の恩恵によるものであり、「根性」が主因ではない。

・新時代(人口オーナス期)

①少数の生産年齢人口で多数を支えるため、社会保障費が高騰し続けている。

②現在の労働力確保(多様な人材の活用)と未来の労働力確保(男性の育児支援)の同時遂行が国家戦略

・ハードワークの新しい定義

辛い働き方ではなく、人口構造に合わせて、短時間で高い成果を出す・勝てる働き方へと概念が変わっている。

持続可能な職場構造の構築

・旧構造の危険性

①特定の数人(時間外ができる人)の体力的ハードワークに依存する職場は、時間の制約を持つ社員との対立(子持様問題など)を生み、業績低下を招く。

②この手法は若年層の減少により、年々通用しなくなる。

・新構造(お互い様の職場)

①週4勤務や1日6時間勤務など多様な働き方を認め、仕事の総量を多様な人で支えることで、生産性の高さで成果を実現。

②お互いが休むことを前提とするため、情報共有や業務の仕組み化が洗練され、※ワークエンゲージメントが向上。

※ワークエンゲージメント→仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組むことで活力がみなぎっている、ポジティブで充実した心理状態のことを言います。

③長時間労働を前提としないため、男女の賃金格差が是正され、結果として労働力人口が増加(働きたくても働けなかった層が参入)している。

*図:ワークライフバランス社さまのご講演ではオリジナルの図を提示されていました。

今回は人口が減少しているにも関わらず、労働力人口が増加していることを示すために総務省の

労働力調査を表示しています。

④逆に人手不足の企業は、長時間労働を前提とする旧来の人材を探している企業 。

「思考のハードワーク」と睡眠の重要性

・ハードワークの鍵

体力的なハードワークではなく、「思考のハードワーク」が重要であり、その土台は休息、特に 睡眠。

・創造性・成果

・発明や創造性は、睡眠中に記憶が整理されるため「考える → 睡眠 → 考える」のサイクルから生まれる。

睡眠を削っても高い成果は出ない。

・睡眠不足が招くリスク

①集中力低下:17時間以上の覚醒は酒酔い運転と同等。

②メンタル低下・不祥事:7時間未満の睡眠は、脳の扁桃体(怒りの発生源)を肥大化させ、上司によるパワハラや他者支援行動の低下を引き起こす。

③長期的なリスク:6時間以下の睡眠を続けると、定年後の認知症リスクが1.3倍に上昇。

人生100年時代における戦略的視点

・キャリアスパンの現実

①子育てや介護、自身の病気などにより、長時間労働ができる時期はビジネス人生の約15%にすぎない。

②キャリア初期の15%で長時間労働に頼ると、残りの85%で「成果を出せない」と苦しむことになる。

・家庭と経済の視点

①夫の長時間労働により妻がワンオペ育児で離職すると、夫婦単位でみた生涯賃金は約2億円の損失(妻が働かないことによる控除は僅少=32年間でわずか670万円)。

②産後の妻の死因の1位は自殺であり、夫が育休を取得し夜間の育児を代わることで、妻のまとまった睡眠(7時間)を確保し、産後うつや児童虐待を防ぐことが重要。

・家族の幸福

夫が育児に参画し、「感情の共有」ができた夫婦は、その後の愛情が回復・維持。

夫が多忙で育児に不参画だった場合、妊娠期から0歳児までの1年間で夫婦の愛情に20%の差がつき、その差は埋まらず、熟年離婚のきっかけとなりえる。

・結論

狭い視野でなく、家族と人生100年という長期的なスパンで「戦略的情熱のある持続可能なハードワーク」を選択すべき。

それがこれからの働き方ではないか。

続きのパネルディスカッションについては、別ページにしますね。