ブログをご覧いただきありがとうございます。

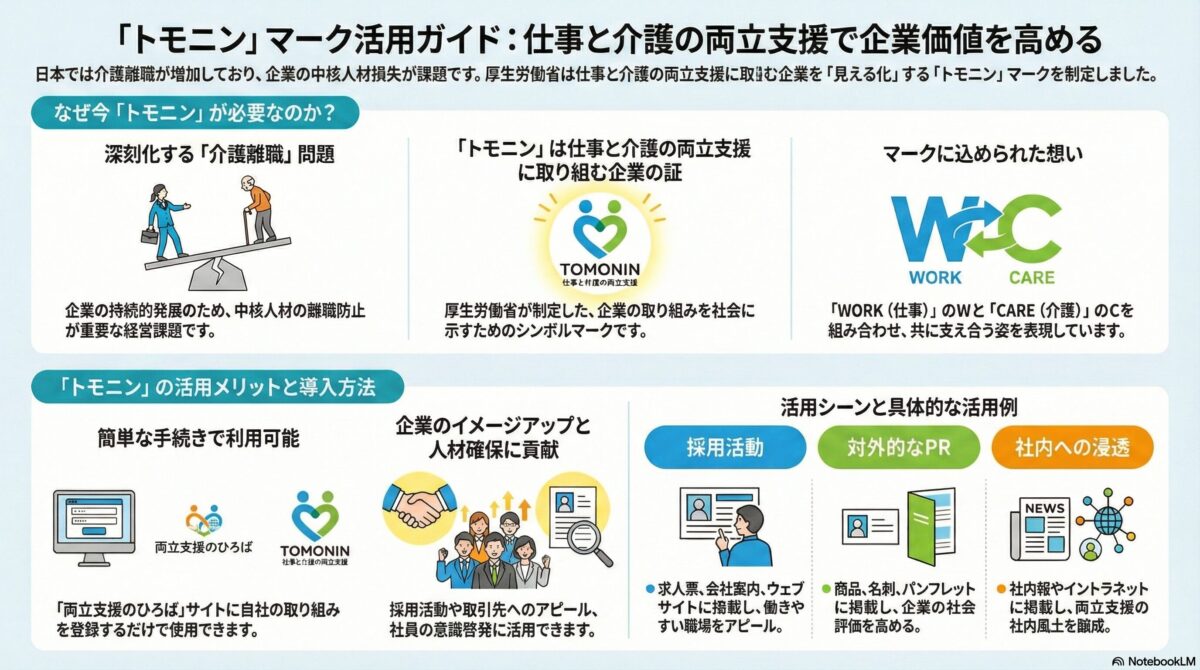

前回から、トモニン(仕事と介護の両立支援)マークを取り上げています。

1.仕事と介護の両立を図る取り組み(介護休暇や介護短時間勤務など)を実施していること。

2.厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に登録して取得が可能とされています。

どのくらいの企業が取得されているのか?調べてみたのですが、くるみんやえるぼしなどとは違い認定制度ではないからでしょうか?

取得企業数の公的な統計データは公表されていませんでした。

2025年4月1日に施行されている育児・介護休業法の改正が大きく関わってきますので、そのあたりも一緒に見ていきましょう。

法改正との関連:2025年度以降の必須対応

トモニンマークの取得はあくまで任意です。

そのベースとなる「仕事と介護の両立支援制度」は、2025年4月1日に施行されている育児・介護休業法の改正により、中小企業を含むすべての企業にとって対応が必須となります。

この改正は、介護離職を防ぐために、企業が「制度を整備している」という状態から、「社員が制度を利用しやすい環境になっているか」という運用面へと踏み込むことを求めています。

(法改正は育児関連も多いですが、混乱のないよう今回は介護に絞っています)

2025年4月1日施行の主な介護関連改正事項は、トモニンマークの趣旨とも深く関連しており、企業が取り組むべき主要な施策となりますので、改めて一緒に見ていきたいと思います。

| 法律上の対応事項 | 概要とトモニンへの影響 |

| 1. 介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認 | 労働者から介護に直面した旨の申し出があった場合、企業は個別に介護休業制度等の内容を伝え、取得・利用の意向を確認することが義務化されます。 これは、介護の悩みを抱える社員が、制度を「知っている」だけでなく「利用できる」と感じられるようにするための重要なステップです。 |

| 2. 介護両立支援制度等の早期の情報提供 | 労働者が40歳に達する年度など、介護に直面する前の早い段階で、制度に関する情報(介護休業制度、介護休業給付など)を提供することが義務化されます。 これは、介護が突発的であるという特性(予測しづらい)に対応し、事前準備を促すための措置です。 |

| 3. 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置 | 以下の3つの措置からいずれか1つ以上を実施することが義務化されます。 ① 相談窓口の設置 ② 研修の実施(年1回以上、全労働者対象が望ましい) ③ 社内報やパンフレット等による制度周知 これは、社員が制度を利用しやすい職場文化を醸成するための、具体的な行動を企業に求めるものです。 |

| 4. 介護休暇の要件緩和 | 労使協定で除外可能であった「継続雇用期間6か月未満の労働者」を除外規定から撤廃しました。 これにより、入社間もない労働者も介護休暇の請求が可能となります。 |

| 5. 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し | 介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」の判断基準が明確化され、障害児や医療的ケア児・者を含む場合の解釈がしやすくなりました。 |

トモニンマークと法改正の関係性

トモニンマークの取得は、介護休業や介護短時間勤務制度の実施が前提となっています。

そして、2025年度以降、法改正によって義務付けられる

・個別周知・意向確認

・早期の情報提供

・雇用環境整備

の措置を確実に実行することは、そのままトモニンマーク取得の土台を強化することになります。

つまり、法改正への対応を徹底することこそが、トモニンマーク取得への最も確実な近道になります。

同時に、企業として”人を活かす=人的資本”への投資を示す実践にもなります。

💡3つのヒント

トモニンマーク取得と2025年法改正への対応を通じて、中小企業の人を活かす経営がうまくいくために具体的なヒントを3つご紹介します。

・介護はいつでも誰にでも起こる

介護は育児と違い「見えにくい」ため、社員からの自発的な申告を待つだけでは手遅れになることもあります。

そして、予測が難しいもの。介護はいつでも誰にでも起こると捉えておきましょう。

2025年法改正で研修実施が義務化されたことをチャンスと捉え、制度紹介だけでなく、介護保険制度や地域包括支援センターの利用方法といった”もしも”の時に役立つ情報を全社員に提供しましょう。

これにより、社員は安心して早期に相談できる土壌が整い、制度が利用しやすい職場文化が醸成されます。

・早期情報提供→キャリアや健康などの「面談」と結びつける

法改正で義務化された40歳時の情報提供を、単なる資料配布で終わらせるのはもったいないです。

このタイミングは、中高年社員が自身のキャリアや健康、そして親の介護について考え始める時期です。

これを機に、介護支援制度と合わせて、将来のキャリアパスやスキルアップの機会について話し合う「セルフ・キャリアドック」(キャリアプラン作成支援)の機会を設けることで、社員の成長意欲を高める「人への投資」の時間に転換できます。

・「社内プロジェクト」としての位置づけ

トモニンマークの取得プロセスは、単なる手続きではなく、自社の制度や文化を見直す絶好の機会です。

マークの取得に必要な施策(研修、相談窓口など)を、現場の社員を巻き込んだ「社内プロジェクト」として進めるのはいかがでしょうか。

制度の認知度が向上し、社員一人ひとりが「会社が自分たちを大切にしている」と感じる機会を創出できます。

これにより、社員の会社への共感と愛着が高まり(エンゲージメント向上)、結果として定着率の改善と生産性の向上を実現できます。

*最新情報や詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。

・くるみん認定(子育て支援企業)マークから一つずつ取り上げています。

初めてでも安心 中小企業のための「くるみん(子育てサポート企業)認定」

認定取得の進め方と2025年4月からの改正点

・えるぼし認定(女性活躍推進企業)

えるぼし認定(女性活躍推進企業)には3つの段階があります

プラチナえるぼし認定はハードルが高い!?