ブログをご覧いただきありがとうございます。

中小企業の経営者や人事担当者のみなさま、トモニンマークはご存知でしょうか。

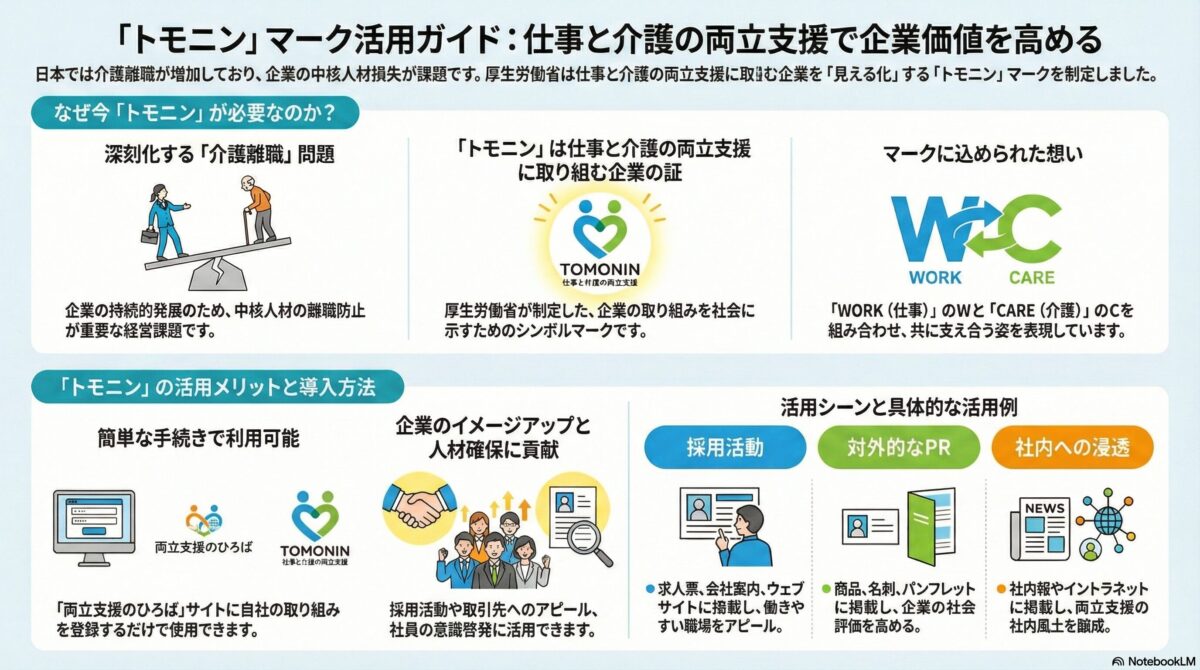

厚生労働省による「従業員が仕事と介護を両立できる職場環境の整備に努めている企業」に付与するマークです。

中小企業のPRに役立つ認定制度活用ガイド

この中では3つ目に取り上げています。

正直なところ、このマークのことを知りませんでした。

ただ、仕事と介護のご相談は、10年前くらいから徐々に増えていまして、最初の頃よりも介護休業は取りやすくなっています。

特に、2025年度は育児・介護休業法の改正が施行されましたので、仕事と家庭の両立支援=育児と同様に介護への取り組みは企業の課題にもなっています。

今回は、この法改正の流れをくみ、仕事と介護の両立支援を社内外にアピールする「トモニンマーク」について、みなさまと一緒に見ていきたいと思います。

実務者の私も知らなかったくらいなので、早くから注目されて取得されている企業さまはどんなところか?も気になります。

実は、これから働き出したい女性の方達も、育児と同じくらいの割合で、介護をしながらの求職活動はハードルが高い。ご相談を受ける中で感じていることです。

最初から「働き続けられる環境が整っている」ことは、応募する企業を選ぶ際にも参考になりそうですね。

トモニンマークとは?

トモニン マークは、厚生労働省が定めるシンボルマーク。

「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備に努めている企業に付与されるものです。

少子高齢化が進む現代において、育児と同じく介護を理由とした離職を防ぐことは重要です。

特にベテラン社員が多い中小企業にとって、持続可能な組織運営のためには大きな課題になってきます。

トモニンマークは、企業がこの課題に真摯に取り組み、社員が安心して働き続けられる環境を提供していることを社会に可視化する役割を果たします。

このマークの名称 トモニンは

仕事と介護の両立を支援する企業と、両立を目指す従業員が共に(トモ)歩み、協力し合って人生(ニン)を豊かにしていくという想いが込められています。

素敵な想いですよね。

トモニンマークの取得要件

仕事と介護の両立を図る取り組み(介護休暇や介護短時間勤務など)を実施していることです。

そして、取得自体は比較的容易であり、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に登録するだけで取得が可能とされています。

これまでご紹介してきた、くるみん認定(子育て支援企業)やえるぼし認定(女性活躍推進企業)と違い、特定の認定基準を満たした企業に厚生労働省が付与する認定マークではありません。

これは、企業が「仕事と介護の両立できる職場環境の整備」に取り組んでいることを自ら示すためのシンボルマーク(愛称)になります。

トモニンマークを取得するメリット

トモニンマークの取得は、単なるシンボル利用以上の、具体的な経営メリットを中小企業にもたらします。

1. 優秀な人材の定着・離職防止に貢献する

介護離職は、特に経験豊富な中堅層や管理職で発生しやすく、企業にとって大きな損失となります。

育児と異なり、「いつ始まるか」「どの程度続くか」が予測しづらい介護は、「見えにくい課題」とも言われています。

トモニンマークの取得を通じて、介護支援制度の存在を明確にすることは、社員が「いざというときも会社が支えてくれる」という心の安心感の確保となり、離職防止につながります。

2. 企業イメージ向上と採用力の強化(ブランディング効果)

「働きやすい環境づくりを積極的に進めている企業」として外部に評価されることは、採用競争力が高まることにつながります。

特に若手や中途採用者は、企業の福利厚生や両立支援制度を重視する傾向があります。

トモニンマークは、育児支援の「くるみん」マークや女性活躍推進の「えるぼし」マークと並び、社会的な信頼性の高い公的な認定マークとして、求職者への強力なアピール材料となります。

3. 組織運営の基盤強化

介護支援体制の整備は、必然的に業務の見直しや効率化を促します。

例えば、介護で柔軟な働き方を導入する際、業務の棚卸しや分業制の導入が進み、結果として生産性向上や労働時間削減にもつながる可能性があります。

取得の進め方

中小企業がトモニンマークを取得する手順は、大まかに以下のステップで進められます。

ステップ1:制度の整備と確認(法改正への対応)

まず、自社が法的に義務付けられている介護両立支援制度(介護休業、介護休暇、短時間勤務等)を就業規則等に整備し、2025年4月1日施行の改正事項に対応しているかを確認します。

特に、以下の3点について具体的な運用計画を立ててください。

1. 相談窓口の明確化

社員が気軽に介護の相談ができる窓口(例:人事部、社労士)を設置し、その連絡先を社内に周知します。

2. 研修の実施

全社員を対象に、仕事と介護の両立支援制度に関する研修を年1回以上実施します。オンライン動画を活用することも可能ですが、受講管理は事業主の責任で行う必要があります。

3. 個別周知の仕組み化

介護に直面した社員への個別周知・意向確認を適切かつ円滑に行うためのマニュアルや書面(様式例)を準備します。

ステップ2:取り組みの実施と記録

制度の整備だけでなく、実際に「制度を利用しやすい環境づくり」に取り組んだという実績を積み重ねます。

介護は「社員のニーズが見えにくい」という課題が大きいため、企業側から積極的に研修や情報提供を行うことが重要です。

40歳以上の社員を対象とした制度の早期情報提供(40歳到達時等)を確実に実施します。

ステップ3:厚生労働省への登録(トモニンマークの取得)

企業が介護支援に取り組んでいる旨を、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」に登録します。

これでトモニンマークの使用申請が可能となります。

企業のホームページや名刺、求人広告などでマークを活用し、対外的にアピールできるようになります。

*最新情報や詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。

・くるみん認定(子育て支援企業)マークから一つずつ取り上げています。

初めてでも安心 中小企業のための「くるみん(子育てサポート企業)認定」

認定取得の進め方と2025年4月からの改正点

・えるぼし認定(女性活躍推進企業)

えるぼし認定(女性活躍推進企業)には3つの段階があります

プラチナえるぼし認定はハードルが高い!?