ブログをご覧いただきありがとうございます。

昨日の記事でも少しだけ触れましたが、この11月から両立支援コーディネーターの研修を受講できることになりました。

以前から「いつか受けられたら」と思っていましたが、今回を機に学ぼうと決めたのには理由があります。

1.企業の産業保健に長く関わっている

2.治療と仕事の相談から「胸にうずまいている想い」

3.柔軟な働き方が求められる社会へ

組織として衛生委員会が開催されたときから、衛生管理者としてメンバーに入っていました。

ストレスチェックの導入や選定などにも関わり、産業保健は思い入れの深い分野です。

そして、今でこそ「治療と仕事の両立支援」と明文化されていますが、以前はあまり公に話せる内容ではなくひっそりとご相談を受けていました。

職場の中だけで完結していない問題だった、とも言えます。

入院中の方からご家族を通じて連絡がきたことも、知人からどうしても話を聞いてあげてほしいと電話で事情をうかがったこともあります。

どのような状況でも「仕事に復帰したい」思いがあり、何とか辞めないで続けられる方法はないか?と両立できる道を探していました。

自分自身のケースだけでなくご家族の相談に至ることもあります。

なかなか相談できるところがない故の難しい問題だと感じていました。

こうして支援の体制ができて、本当に良かったです。

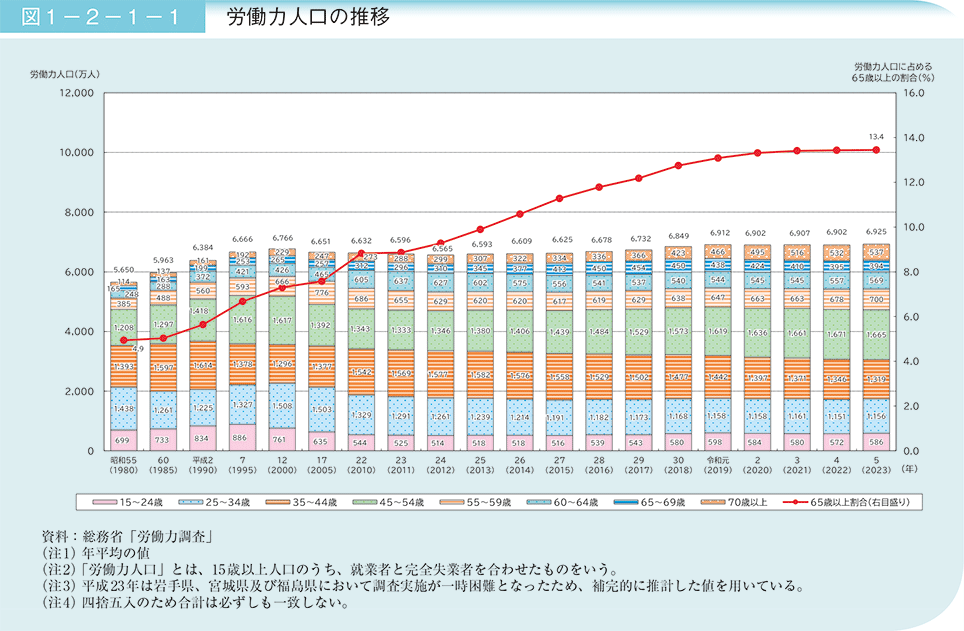

この表を見ても分かるように、少子化で人口が減少していても、労働力人口は微増しています。

かつては、労働時間=8時間の認識で辞めざるを得なかった状況でも、今は短い時間でも働くことができる場が増えてきました。

まさに、多様な働き方が広がっている影響ではないでしょうか?

この流れは、2027年に予定されている労働基準法の改正にも繋がっています。

病気で治療していても、仕事と両立できる。

高齢化が進んでいる今は、その体制を整えていく時期になったのだと思います。

治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト 治療と仕事の両立支援ナビのHPには大きくこう書かれています。

優しいピンクのトップページの下にある大きな文字

治療と仕事の両立のため、できる支援があります

私も、具体的な支援のお話ができるようになるのはもちろん

離脱しない!ケアと仕事を両立する働き方の設計図が描けるよう

コーディネーターの学習に臨みます。

時間がないー!とくじけそうなので、応援していただけると嬉しいです。