ブログをご覧いただきありがとうございます。

中小企業の経営者さまや人事担当者の方にとって、社員の誰かが病気になったとき

「どうすればいいのだろう?」「法律上の義務は何かあるのか?」

と悩むことがあるのではないでしょうか?

65歳を超えて働き続ける方も増えています。

労働力人口に占める65歳以上の者の比率は上昇傾向

内閣府の高齢社会白書によると、65歳以上の就業者数及び就業率は上昇傾向であり、特に65歳以上の就業者数を見ると20年連続で前年を上回っています。

こういった社会背景も含めて、がんや脳卒中、心臓病などの治療を抱えながらも「働きたい」という意思を持つ社員をどうサポートするかは、今後、企業経営の重要なテーマになると感じています。

2026年度からは事業主の努力義務

2026年度からは、労働施策総合推進法の一つとして事業主の努力義務になります。

え?知らなかったと思われる方も多いので、厚生労働省の概要資料を貼っておきますね。

3.治療と仕事の両立支援の推進です。

ただ、この記事では義務という括りではなく「大切な社員を守るために、そして会社を強くするために何ができるか」という観点で考えていきたいと思います。

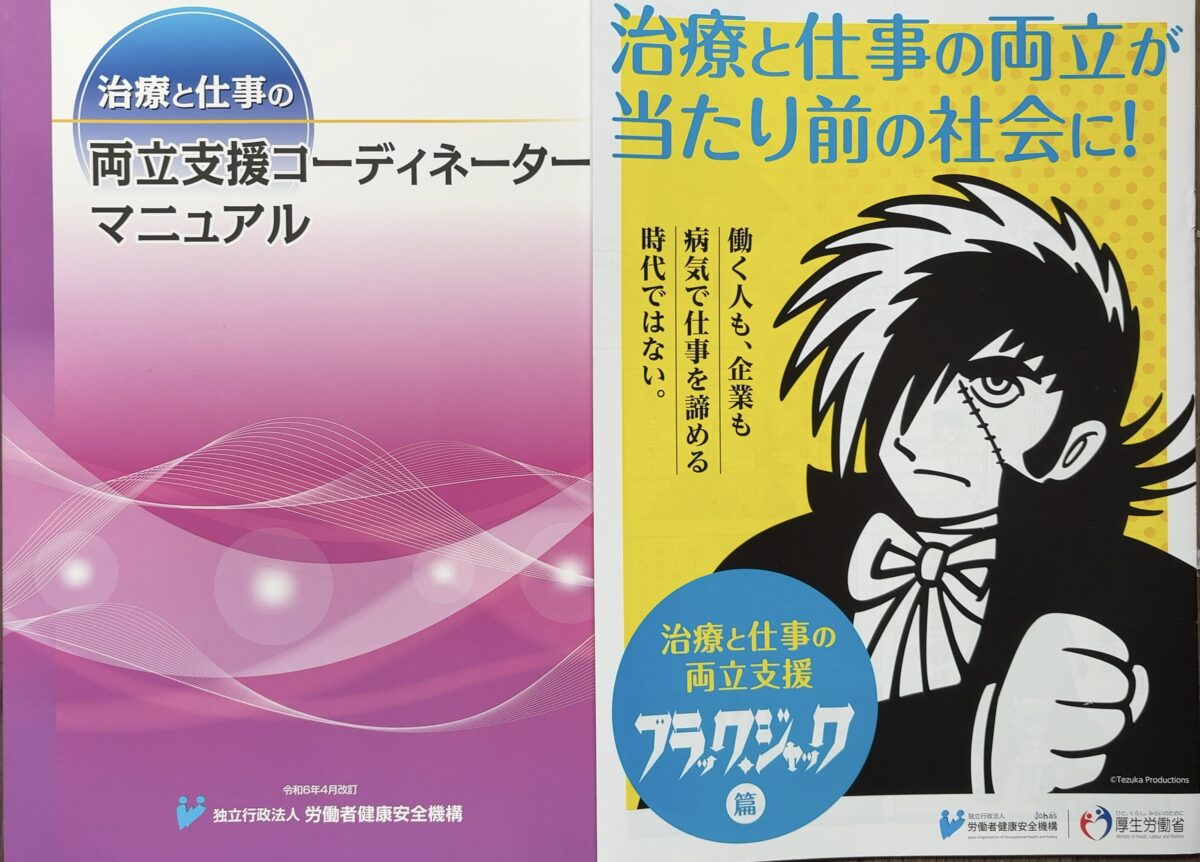

そこで、この11月には、治療と仕事の両立支援コーディネーターの講座を受講することにしました。(きっかけや理由などは別ページに書かせていただきます。)

内容に関しても、学びながら共有できればと考えていますが、大事なのは最初のガイドライン。

厚生労働省が作成している「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」は、この課題に取り組むために詳しい解説が記載されています。

この冊子は、かなりボリュームがあるため要点を整理してみたいと思います。

なぜ両立支援が必要なのか?

このガイドラインの目的は、「疾病を抱える労働者が、病気の悪化や再発の心配なく、安心して働き続けられるように、企業が適切なサポートを行うこと」です。

以前は、病気になったら休職することが一般的でしたが、医療の進歩により、治療を続けながら働くことが可能になりました。

社員の「働きたい」という意欲と能力を活かし続けることは、人材不足の時代において、企業にとって「人」という最大の資本を守ることにもつながります。

支援の対象となる病気

特定の病気に限定されませんが、特に

・がん

・脳卒中

・心臓病

・糖尿病

・難病など

長期的な治療や、定期的な通院が必要となる疾病を抱える社員が主な対象となります。

両立支援の進め方~5つのステップ~

両立支援は、複雑な手続きではありません。

大切なのは「社員の安全と健康を最優先に、関係者間で情報を共有し、無理のない働き方をデザインする」という一連の流れを作ることです。

| ステップ | 実施内容 | ポイント |

| ① 申出と相談窓口の明確化 | 社員が安心して病状や治療計画について相談できる窓口(人事、産業医など)を明確に定める。 | 「誰に、何を、どこまで話せばいいか」を社員が迷わないようにする。情報は厳重に管理することを明言する。 |

| ② 情報の収集 | 社員を通じて、または同意を得て、主治医から「治療の状況」と「就業上の配慮事項」(どれくらいの負荷なら働けるか)に関する情報を取得する。 | 企業側の業務内容や勤務体制の情報を主治医に正確に伝えることが重要。 |

| ③ 産業医等の意見聴取 | 収集した主治医の意見を、産業医または外部の医師(いない場合は地域の産業保健総合支援センター)に提供し、専門的な意見を聴く。 | 「安全に働けるか」について、医学的・専門的な判断を仰ぐ。 |

| ④ 就業上の措置の決定と実施 | 主治医・産業医の意見に基づき、就業場所の変更、残業の制限、短時間勤務など、具体的な働き方を決定し、「両立支援プラン」として文書化して実施する。 | 「病気だから休ませる」ではなく、「どうすれば働けるか」を主軸に、柔軟な対応を考える。 |

| ⑤ フォローアップと調整 | 決定したプランが社員の体調や業務に合っているか、定期的に社員と面談を行い、治療の進行に合わせてプランを見直す。 | 治療は変化するもの 「一度決めたら終わり」ではなく、継続的な対話で微調整する。 |