ブログをご覧いただきありがとうございます。

10月22日に人事図書館で開催の

「実例から学ぶ!休暇とキャリアブレイクがつくる”人を大切にして続く組織” 〜経営・人事がこれから向き合う働き方のデザイン〜」に参加させていただきました。

フランス・パリ郊外在住のライター 髙崎順子氏 『休暇のマネジメント』の実務的な知見

一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表 北野貴大氏 『キャリアブレイク研究』の知見

この2つを掛け合わせたイベントです。

参加者の1人として、みなさまとも一緒に「これからの休暇・働き方の可能性」を考えてみたいと思います。

フランスの働き方と社会の基本思想

・多様性と受容

フランス社会は「同質性では物が動かない」「みんなが違うのが当たり前」という認識があり、

多様な人々が生きやすい基盤があります。

・長期休暇の義務化

年間5週間の休暇が義務付けられており、うち2週間は連続で取得することが定められています。

・休暇の権利と義務

フランスでは、有給休暇は賃金と同格であり、「休みは良いこと」ではなく、「休まないのが悪い

こと」という認識。

雇用主にとって休暇取得は業務管理のタスクの一つであり、従業員の休みは雇用主の義務です。

・ワークシェアと生産性

1980年代の経済対策として、週35時間労働などで個人の労働時間を短くし、ワークシェアを

推進。休みを前提とした人員配置が行われています。

・長期休暇の意義

長期休暇は単なる休息ではなく、「人間の尊厳」に関わるものであり、「再構築する時間」である

と定義されています。

キャリアブレイクと立ち止まることの価値

・ブランクからブレイクへ

一時的な休職・休業・休暇は、キャリア上のブランクではなく、回復、やがて再構築のための「キャリアブレイク」として捉えられます。

・大企業病の予防

オムロン株式会社では、40歳で課長になると3ヶ月間の休職を義務付けるなど、企業が社員の

「立ち止まる」機会を制度化し、大企業病の予防を試みています。

・経済的なメリット

社員の「疲弊感による経済損失は7億円」にも上るとされ、社員を大切にし立ち止まる機会を提

供することが、結果的に経営改善につながります。

・自己成長の機会

レールから一度外れた経験(例:不登校など)が、後に成功体験となり、転職などのキャリアの

リテラシー向上にもつながることがあります。

・自由と発想力

自由発想力、社会的な責任と連帯の重要な時期であり、自由とは「自分で決めること」であると

いう考え方。

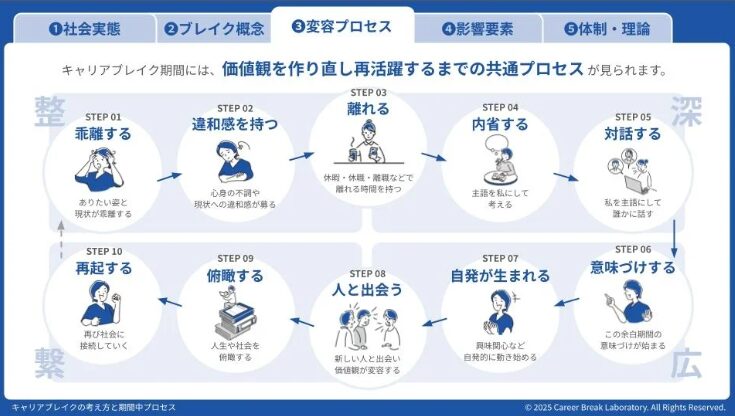

こちらの図が参加者の間でも「分かりやすい!」と話題でした。

一般社団法人キャリアブレイク研究所さまのプレスリリースからダウンロードさせていただきました。

他にも分かりやすい図解が多くありますので、ぜひご覧になってみてくださいね。

休める働き方と組織づくりの仕組み

全員が休める状態を整えるための施策として、以下の点が挙げられています。

長期休暇取得のための3つの施策

- 休暇取得必須期間を設ける

人材と業務の価値を前倒しで進める。 - 役職の線を明確にする

透明性と公平性を担保する。 - 属人化を極力減らす

業務をペアまたはチームで動かす仕組みにする。

「休める働き方」を実現する4ステップ

- 休暇の重要性を全員で確認する。

- 業界、職種、業務の特徴を確認する。

- 「なくせる、縮小できる、集約できる、効率化できる、属人化しているもの」を洗い出す。

- 通常営業時と休暇取得時で異なる働き方を作り、実践する。

働き方改革の制度設計している最中に、この考え方を知っていたかった。

まず最初に感じたことです。

仕事を続ける職業人生の中で、従業員が変容していく可能性がある。

それを踏まえた上で、制度を作る前に話し合いができると選択肢も広がりそうですね。

ただ、中小企業にとって、社員が休むことへの不安は切実です。

それでも、敢えて挙げているのはフランスの事例から学べることも多いと感じたからです。

・長期の休みを前提とした働き方の設計をしている。

・ワークシェア、互いにいついなくてもいいようにバックアップしている。

・スローダウン期間(5週間)での生産性は上がっている。

例えば、休むことが前提で業務を設計すると、属人化が減り、業務はペア・チームでの対応へと変わります。

これは結果的に、社員が「いついなくても大丈夫」なように、業務の透明性と効率性の高い組織へ転換することを意味します。

そして、社員の休息はコストではなく、疲弊による大きな経済損失を防ぎ、イノベーションを生み出すための行動と捉えることができます。

再構築のためのキャリアブレイクとして、見方を変える視点を与えてくれます。

社員を大切にし、立ち止まる機会を提供することが、結果的に組織の活力を高めていく。

そういった事例も多数うかがうことができました。

この日をきっかけに、参加者の方と休み方について語り合う機会もあり、じっくりと深掘りをしていきたいテーマです。

*キャリアブレイク研究所のHPにも、多くの事例があるようです。

*髙崎順子氏の著書 「休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方」